Малярия. Лабораторная диагностика

Согласно ВОЗ: «Риску заболевания малярией подвергаются 3,2 миллиарда человек - почти половина населения в мире». 95% случаев малярии приходится на 19 стран Африки к югу от Сахары и Индию. Более половины всех случаев заболевания малярией в мире регистрируется в шести странах: Нигерии (25%), Демократической Республике Конго (12%), Уганде (5%), Кот-д'Ивуаре, Мозамбике и Нигере (по 4%). С 2000 года смертность от малярии уменьшилась на 60%.

В группу высокого риска заражения по малярии относятся дети до пяти лет, беременные, путешественники из других регионов (не имеющие иммунитета).

Являясь одной из основных проблем мирового здравоохранения, малярия поражает активные, трудоспособные слои населения, влияет на экономическое, социальное и культурное развитие целых регионов.

В Республике Беларусь малярию ликвидировали в 1956г, но ежегодно регистрируются единичные случаи привозной малярии, так на базе УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в 2024 году было выявлено 2 случая привозной малярии, по г. Минску в 2022 году 6 случаев, а в 2023 году - 4 случая малярии. Случаи местной передачи заболевания не зафиксировано.

Территория РБ относится к зоне умеренного риска передачи малярии, по совокупности природно-климатических критериев и наличию случаев заболеваний.

Таким образом, выполнение комплекса мероприятий, ориентированных на предупреждение заноса и распространения малярии на территории Республики Беларусь, является важной мерой, обеспечивающей эпидемиологическую безопасность страны. И одной из важных составляющей этого комплекса мероприятия является своевременная лабораторная диагностика.

Малярия (шифр по МКБ10 – B50-54) - группа антропонозных протозойных трансмиссивных болезней, возбудители которых передаются самками комара рода Anopheles.

Характеризуется преимущественным поражением ретикулогистиоцитарной системы и эритроцитов, проявляется рецидивирующими лихорадочными пароксизмами, анемией и гепатоспленомегалией.

Возбудители малярии - простейшие рода Plasmodium (плазмодии). Для человека патогенны четыре вида этого рода: P.vivax, P.ovale, P.malariae и P.falciparum. В последние годы установлено, что малярию у человека в Юго-Восточной Азии вызывает также пятый вид - Plasmodium knowlesi. Данный вид не является строго специфичным, имеет короткий жизненный цикл, при микроскопии малярийные плазмодии не отличимые от кольцевидных трофозоитов P. falciparum, более поздние стадии неотличимы от форм P. malariae. Установлено, что данный возбудитель не только вызывает заболевание у человека, но и может передаваться переносчиком от человека к человеку.

Инкубационный период 8 - 16 дней при тропической, от 10 - 20 при трехдневной, 11 - 16 при овале и от 21 - 42 дней – при четырехдневной. При трехдневной малярии и овале может быть до 14 месяцев.

Типичный малярийный приступ длится 4 - 6 часов и более и включает стадии:

- стадию озноба: начинается с озноба, пациент не может согреться, кожные покровы становятся бледными, холодными на ощупь и шероховатыми (продолжительность - 20-60 минут);

- стадию жара: 39-41°С, несколько часов, больной буквально «горит», возбужден, иногда бредит;

- стадию потоотделения: обильное потоотделение, мокрое от пота нательное и постельное белье, снижается температура тела, улучшается общее самочувствия.

Источниками инфекции являются больной человек или паразитоностель, в крови которых циркулируют зрелые половые формы плазмодиев (гаметоциты). Исключение - зоонозная малярия knowlesi, источником которой могут являться макаки.

Основной естественный путь передачи – трансмиссивный, в то же время не исключается передача плазмодиев трансфузионным или трансплацентарным путем. Малярия относится к эндемичным заболеваниям. Большинство случаев заболевания малярией выявляется в странах с влажным и теплым климатом. Для распространения малярии необходимы определенные условия: наличие источников инфекции, переносчиков, восприимчивого населения, а также природно-климатических факторов, подходящих для развития эпидемического процесса.

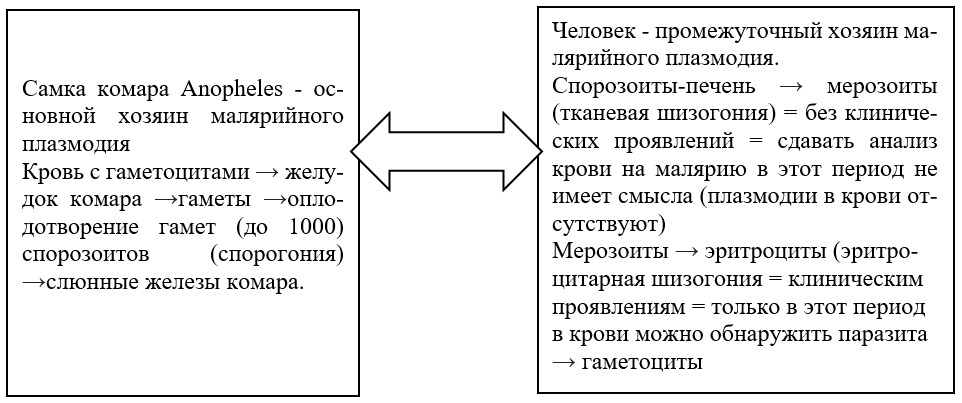

Жизненный цикл возбудителя малярии

Основные элементы жизненного цикла одинаковы для всех видов Plasmodium. Половое развитие паразитов (спорогония) происходит в организме самок комаров рода Anopheles. В организме человека плазмодии осуществляют бесполое развитие вначале в гепатоцитах (тканевая шизогония), а затем в эритроцитах (эритроцитарная шизогония).

Длительность экзоэритроцитарной шизогонии зависит от вида малярийного плазмодия и соответствует минимальному инкубационному периоду. В процессе эритроцитарной шизогония завершается лизисом эритроцитов, что и обусловливает развитие малярийного приступа. Длительность ее определяется генотипом плазмодиев и составляет 48 часов – для возбудителей трехдневной и тропической малярии и 72 часа – для возбудителей четырехдневной малярии. Завершение каждого последующего цикла эритроцитарной шизогонии приводит к прогрессивному увеличению количества паразитов, циркулирующих в крови.

После разрушения оболочки эритроцита образовавшиеся мерозоиты выходят в кровяное русло. Значительная часть из них погибает в результате взаимодействия с факторами иммунитета, остальные активно внедряются в эритроциты, повторяя цикл эритроцитарного развития.

После нескольких циклов деления часть плазмодиев вступает в процесс гаметоцитогонии. Развиваясь внутри эритроцитов, мерозоиты превращаются в гаметоциты, которые дифференцируются в мужские (микрогаметоциты) и женские (макрогаметоциты) половые клетки.

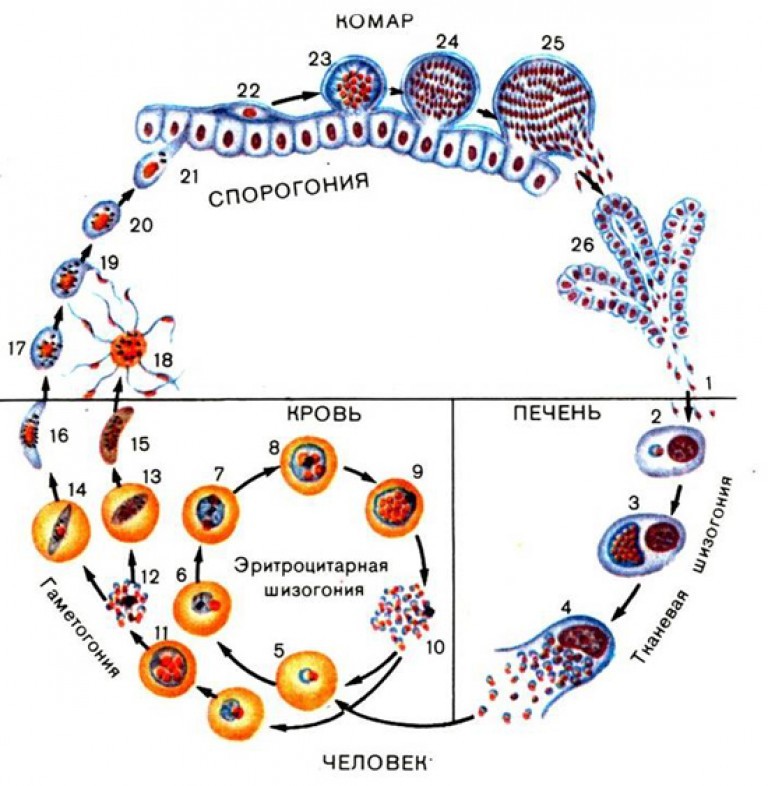

Схема жизненного цикла возбудителей малярии человека рис.1

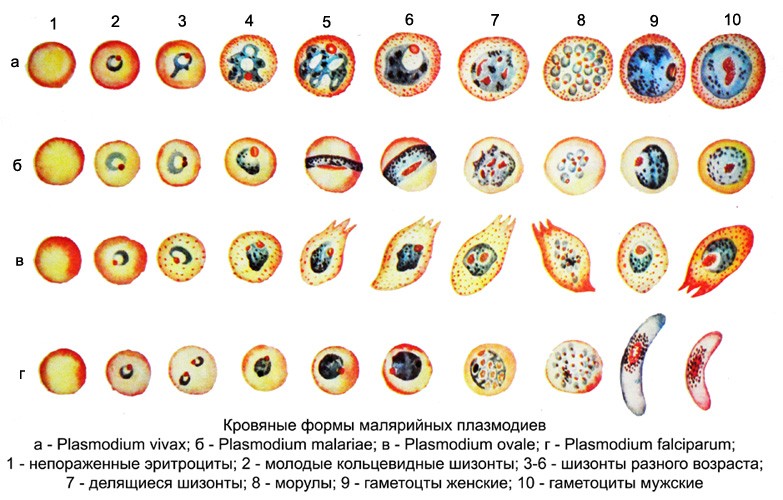

Выделяют несколько возрастных классов малярийных плазмодиев:

- Юный (кольцевидный) трофозоит – начальная стадия развития, отличающаяся от мерозоита более крупными размерами и наличием центральной вакуоли, что придает паразиту форму кольца или перстня.

- Развивающийся (амебовидный) трофозоит – растущая стадия паразита, характеризующаяся наличием вакуоли в цитоплазме и присутствием псевдоподий. В цитоплазме появляются зерна малярийного пигмента, представляющий собой продукты метаболизма паразита.

- Зрелый трофозоит – стадия подготовки к делению ядра. Паразит имеет крупное ядро, большое количество цитоплазмы, центральная вакуоль выражена слабо или отсутствует. Внутри пораженного эритроцита скапливается малярийный пигмент

- Развивающийся (незрелый, молодой) шизонт – многоядерная форма паразита, у которой внутри единой цитоплазмы располагаются глыбки хроматина, возникающие вследствие множественного деления ядра. Зерна пигмента отчетливо видны на фоне цитоплазмы и вокруг плазмодия.

- Зрелый шизонт (устаревшее название – морула) – обладает большим количеством оформленных ядер, вокруг которых в процессе цитокинеза обособляются участки фрагментированной цитоплазмы, завершая формирование мерозоитов. Внешний вид пигмента, количество и расположение дочерних паразитарных клеток специфично для каждого вида возбудителей.

Стадии развития малярийных плазмодиев рис.2

Симптомы и течение

Инкубационный период и клинические проявления заболевания зависят от вида возбудителя, состояния иммунологической реактивности человека, климатических условий и профилактического приёма этиотропных препаратов.

- Трёхдневная малярия (возбудитель – Plasmodium vivax).

Возбудитель обладает способностью вызывать заболевание после короткой (10 - 21 день) и длительной (3 - 13 мес.) инкубации в зависимости от типа спорозоита. Трёхдневная малярия характеризуется длительным доброкачественным течением.

У впервые заболевших неиммунных лиц болезнь начинается с продромы-недомогания, слабости, головной боли, познабливания, ломоты в спине, конечностях. Повышение температуры до 38 градусов неправильного типа. В дальнейшем приступы малярии клинически чётко очерчены, наступают через равные интервалы и чаще в одно и то же время дня (между 11 и 16 часов). Лицо бледнеет. Температура достигает 38-40 градусов. После озноба начинается жар. Лицо краснеет, кожа туловища становится горячей. Больные жалуются на тошноту, жажду. Нарастает тахикардия. Артериальное давление падает до 105/50 - 90/40 мм. рт. ст., над лёгкими выслушиваются сухие хрипы. Продолжительность озноба составляет от 20 до 60 минут, жар продолжительностью от 2 до 4 часов. Затем температура снижается и достигает нормальных цифр через 3 - 4 часа. Следует отметить, что для трехдневной малярии характерно ослабление каждого последующего пароксизма; приступы становятся более короткими, клинические проявления ослабевают и постепенно, по мере нарастания специфического иммунитета, наступает выздоровление. Такое, в целом доброкачественное, течение заболевания обусловлено, прежде всего, тем, что при данном виде малярии поражаются только юные эритроциты, и, соответственно, паразитемия не превышает 2 % от общего числа эритроцитов. Осложнения выявляются редко. Особенностями малярии у детей герпетическая сыпь, лёгкая иктеричность склер и кожных покровов.

- Тропическая малярия (возбудитель – Plasmodium falcihfrum).

Инкубационный период около 10 дней с колебаниями от 8 до 16 дней. Тропическая малярия характеризуется наиболее тяжёлым течением и нередко приобретает злокачественное течение. Без дачи противомалярийных препаратов летальный исход может наступить в первые дни болезни. Начало болезни внезапное и характеризуется умеренно выраженным ознобом, высокой лихорадкой, возбуждением больных, выраженной головной болью, ломотой в мышцах, суставах. В первые 3 - 8 дней лихорадка постоянного типа, затем принимает промежуточный характер. Строгой периодичности начала приступов лихорадки нет. Они могут начинаться в любое время суток, но чаще возникают в первой половине дня. Лихорадочные приступы длятся более суток. Артериальное давление падает до 90/50 - 80/40 мм. рт. ст. Частота дыхания нарастает. Селезёнка увеличивается с первых дней заболевания. Выявляется анемия. Гемоглобин снижается до 70 - 90 г/л, а эритроциты до 2,5 - 3,5×1012/л. Отмечается лейкопения с нейтропенией, относительным лимфоцитозом и ядерным сдвигом в сторону молодых форм нейтрофилов, нарастает ретикулоцитоз, СОЭ. В периферической крови с первых дней обнаруживаются плазмодии в стадии кольца.

- Четырёхдневная малярия (возбудитель – Plasmodium malariae).

Инкубационный период составляет от 21 до 42 дней. Тканевая шизогония наблюдается только в инкубационном периоде. Отличительной особенностью четырёхдневной малярии является способность в течении длительного времени (десятки лет) сохраняться в организме человека после перенесённой болезни. Продромальные симптомы наблюдаются редко. Характерны типичные пароксизмы лихорадки, продолжительностью около 13 часов. Селезёнка увеличивается медленно и пальпируется только через 2 недели от начала болезни. Анемия при этой форме малярии развивается постепенно и не достигает уровня, характерного для трёхдневной и тропической малярии.

- Ovale - малярия (возбудитель – Plasmodium ovale).

Эндемична для стран Западной Африки. Инкубационный период от 11 до 16 дней. Эта форма малярии характеризуется доброкачественным течением и частым спонтанным выздоровлением после серии приступов первичной малярии. По клиническим проявлениям Ovale - малярия сходна с трёхдневной малярией. Отличительная особенность – начало приступов в вечерние и ночные часы. Длительность болезни около 2 лет, описаны рецидивы болезни, возникавшие через 3 - 4 года.

Большую опасность представляют злокачественные формы тропической малярии: церебральная (малярийная кома), инфекционно-токсический шок (алгидная форма), тяжёлая форма гемоглобинурийной лихорадки.

Клиническая диагностика заболевания

Диагноз малярии устанавливается на основании клинико-эпидемиологических и лабораторных данных.

Клиническая триада при диагностике малярии:

- Правильно чередующиеся типичные лихорадочные приступы (типичный приступ включает последовательность фаз озноб - жар- пот).

- Увеличение селезенки и печени.

- Обнаружение малярийных плазмодиев в крови.

В Республике Беларусь основным нормативным документом, регламентирующим комплекс мероприятий по предупреждению заноса и распространения малярии, является Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.03.2013 г. № 23 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения малярии». На основании данного нормативного документа в целях предупреждения заноса и распространения малярии медицинские работники организаций здравоохранения обязаны осуществлять выявление лиц с симптомами заболевания малярией или паразитоносителей.

Для этой цели сформирован перечень лиц, подлежащих лабораторному обследованию на малярию:

- граждане Республики Беларусь, выезжавшие на работу или отдых в неблагополучные по малярии регионы, и лица, не являющиеся гражданами Республики Беларусь, прибывшие из стран, согласно приложению 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам (далее – контингенты риска) – в течение 3 лет после возвращения или прибытия в Республику Беларусь при наличии жалоб на озноб, недомогание и при любом заболевании, сопровождающемся повышением температуры (амбулаторная карта такого пациента должна быть промаркирована: «Прибыл из тропиков» с указанием даты прибытия и срока диспансерного наблюдения);

- лица, переболевшие малярией – в течение 3 лет после выздоровления при каждом обращении за медицинской помощью при повышенной температуре (амбулаторная карта такого пациента должна быть промаркирована: «Диспансерное наблюдение за переболевшим малярией» с указанием даты заболевания и срока диспансерного наблюдения);

- лица, лихорадящие свыше 5 дней, с неустановленным диагнозом – постоянно, а лихорадящие пациенты, проживающие на территории активных или потенциальных очагов малярии – в первые 3 дня в течение каждого сезона эффективной заражаемости комаров вплоть до снятия очага с учета;

- пациенты с продолжающимися периодическими подъемами температуры, несмотря на проводимое в соответствии с установленным диагнозом лечение;

- реципиенты крови и (или) ее компонентов - при повышении температуры в течение 3 месяцев после переливания;

- пациенты с увеличенной селезенкой и анемией неясной этиологии.

В перечисленных случаях, если первый анализ отрицательный, исследования крови (мазок периферической крови и толстая капля) повторяют 2 – 3 раза с интервалом в несколько дней. К группам повышенного риска по заболеванию малярией относятся лица, прибывшие из стран, неблагополучных по малярии (рабочие и специалисты подвижных профессий, сезонные рабочие, строители, военнослужащие, туристы). Иностранные учащиеся, прибывшие на учебу в Республику Беларусь, а также возвратившиеся после каникул из тропических стран, по эпидемическим показаниям подлежат обязательному обследованию на малярию, а в дальнейшем в течение 3-х лет при каждом обращении за медицинской помощью с повышенной температурой – по клиническим показаниям.

К неспецифическим методам диагностики малярии относятся:

- клинический анализ крови - анемия, тромбоцитопения, ретикулоцитоз, повышение СОЭ;

- общий анализ мочи - кровь в моче, белок и цилиндры - при тяжёлом течении заболевания;

- биохимический анализ крови - повышение общего билирубина, АЛТ, АСТ, ЛДГ, снижение глюкозы.

К специфическим (основным) методом диагностики малярии относится микроскопическое исследование толстой капли крови и тонкого мазка крови.

Препараты крови для исследования готовят из периферической крови. Препараты из венозной крови плохо окрашиваются из-за воздействия антикоагулянтов, а паразиты в них выглядят необычно.

Важно знать, что паразиты присутствуют в крови в любое время суток, меняется лишь соотношение молодых и зрелых стадий по ходу цикла эритроцитарной шизогонии.

Преимущества исследования толстой капли крови - просматривается количество крови - в 20 - 40 раз большее, чем при исследовании тонкого мазка крови. Мазок окрашивается без предварительной фиксации, что приводит к разрушению эритроцитов.

|

ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТОНКОГО МАЗКА |

ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТОЛСТОЙ КАПЛИ |

|

• подготовка предметных стекол (только качественные, чистые, обезжиренные); • кровь берут из 3 или 4 пальца левой руки, кожу в месте укола протирают 70° этиловым спиртом, при этом удаляют остатки спирта, во избежание фиксации крови в препарате; • на предметное стекло с правой стороны наносят маленькую капельку крови; стекло кладут на горизонтальную поверхность и прикасаются вторым предметным стеклом с шлифованным краем под углом 45° к капле, чтобы кровь растеклась и быстрым движением делают мазок; • мазок должен быть тонким, располагаться в средней части стекла, после высыхания его маркируют и фиксируют в 96° этиловом спирте, высушивают и окрашивают по методу Романовского-Гимза |

• при приготовлении толстой капли палец поворачивают проколом вниз; к выступающим каплям крови прикасаются предметным стеклом, на которое берут 2-3 капли крови; • иглой или углом другого предметного стекла кровь размазывают, чтобы получить овал диаметром около 10 мм; • слой крови не должен быть слишком толстым, так как при высыхании он превращается в корочку и легко отстает от стекла; • капли должны высыхать постепенно вдали от нагревательных приборов или прямых солнечных лучей; • толстые капли окрашивают без предварительной фиксации; • при приготовлении рабочего раствора краски Романовского-Гимза буфер должен иметь нейтральную реакцию (рН 7,0-7,2); • лучше всего окраску препаратов крови проводить в кюветах, в которых стекла помещаются вертикально, тогда осадок, который всегда выпадает в процессе окраски, попадает на дно контейнера, а не на препарат. |

Алгоритм просмотра препаратов крови на малярию

Начинать просмотр всегда следует с толстой капли. Оцениваем качество приготовления и окраски препарата. Выбираем место для просмотра, отступив от края капли примерно на 1/з радиуса. Необходимо исследовать обе капли. Продольно поперечными перемещениями исследуем до 100 полей зрения в каждой капле. Если результат отрицательный, то следует повторить взятие крови для приготовления толстой капли и тонкого мазка через 6 - 12 - 24 ч. Если толстые капли по качеству не пригодны для исследования, необходимо немедленно приготовить новые толстые капли и их микроскопировать.

При обнаружении объекта, похожего на паразита, имеющего сине-голубую цитоплазму и вишнево-красное ядро, соотнести его размеры с лейкоцитами (все стадии мельче, только размеры взрослых трофозоитов, шизонтов и гаметоцитов Р. vivax приближаются к размерам ядра малого лимфоцита).

После обнаружения паразита просмотр препарата следует продолжить. Если найден единственный сомнительный объект, взятие крови следует повторить через 6 - 12 - 24 ч. Если найден единственный паразит на кольцевидной стадии, видовую принадлежность определить затруднительно. Просмотр тонкого мазка в этом случае вряд ли даст результат. В ответе можно написать: «Обнаружен Р sp. единичный в препарате на стадии кольца».

Если все найденные паразиты в толстой капле были на кольцевидной стадии, то это P. falciparum. С 12-го дня к кольцам присоединяются полулунные гаметоциты. При очень высокой паразитемии могут попадаться единичные развивающиеся трофозоиты и делящиеся формы, а также незрелые гаметоциты веретенообразной формы. Единичные развивающиеся трофозоиты могут иногда появляться и при небольшом количестве колец Р. falciparum у лиц, обладающих существенным иммунитетом (жителей высокоэндемичных очагов).

Если при просмотре толстой капли паразиты попадаются на разных стадиях развития, причем многие паразиты с фрагментированной цитоплазмой, развивающиеся трофозоиты имеют неправильные контуры, у делящихся трудно различить внутреннее строение, иногда сохраняются остатки оболочки пораженного эритроцита с обильной азурофильной зернистостью, особенно по краю толстой капли, — то это Р. vivax. Для уточнения видовой принадлежности паразита следует просмотреть тонкий мазок. В тонком мазке дифференциальный диагноз проводится с Р. ovale, при этом следует учесть географический анамнез, помня, что Р. vivax исключительно редко встречается в тропической Африке (за исключением некоторых восточноафриканских стран: Эфиопии, Сомали, Судана и Мадагаскара). Наоборот, Р. ovale не встречается за пределами тропической Африки.

Если численность паразитов невелика, часто преобладает одна ведущая стадия развития: либо крупные кольцевидные трофозоиты с относительно крупными ядрами, либо трофозоиты со слабо фрагментированной цитоплазмой, более взрослые паразиты имеют правильные очертания, обильный пигмент, зрелые шизонты содержат меньше мерозоитов, чем зрелые шизонты Р. vivax и Р. falciparum. В этом случае по толстой капле можно подозревать Р. ovale либо Р. malariae. При просмотре тонкого мазка в случае Р. ovale можно увидеть увеличенные эритроциты с зернистостью Джеймса, некоторые пораженные эритроциты имеют овальную форму с зазубренностью на полюсах, в зрелом шизонте пигмент лежит эксцентрично. В случае Р. malariae пораженный эритроцит не увеличен и даже может быть несколько сжат, пигмент в зрелом шизонте располагается в центре. Эти два вида встречаются реже, чем Р. vivax и Р. falciparum.

Изменения морфологии паразита и пораженных эритроцитов, возникающие в процессе приготовления и окраски препаратов крови.

Неправильное приготовление и окраска препаратов крови могут дать отклонения от классической морфологии и затруднить диагностику.

При медленном высыхании препарата в условиях повышенной температуры и влажности гаметоциты Р. falciparum могут принимать округлую форму - начинается половой процесс, который в естественных условиях происходит в желудке комара. Такие формы могут быть ошибочно идентифицированы как гаметоциты других видов плазмодиев, для которых характерна округлая форма. Однако в округлившихся гаметоцитах Р. falciparum сохраняется типичное взаиморасположение ядра и пигмента, ядро находится в центре клетки и окружено пигментом, от которого свободна ее периферия. При приготовлении краски на воде кислой реакции в тонком мазке не выявляется зернистость Шюффнера, в толстой капле это препятствует полному гемолизу не только пораженных, но и непораженных эритроцитов

Дифференциальная диагностика возбудителей малярии в мазке крови, окрашенном по Романовскому-Гимза.

Таблица 1.

|

Plasmodium vivax |

Plasmodium malariae |

Plasmodium falciparum |

Plasmodium ovale |

|

|

Пораженные эритроциты |

Размер увеличен. Зернистость Шюффнера |

Размер не изменен. Пятнистость Цимана (редко) |

Размер не изменен. Пятнистость Маурере |

Размер увеличен. Форма овальная, бахромчатый край. Зернистость Джеймса |

|

Кольцевидные трофозоиты |

Более 1/3 диаметра эритроцита, толстые кольца |

Более 1/3 диаметра эритроцита, компактная форма |

Мелкие (1/3 диаметра эритроцита), тонкие, несколько в одной клетке, раздвоенное ядро, краевое расположение ядра на эритроците |

Более 1/3 диаметра эритроцита, толстые кольца |

|

Полувзрослые трофозоиты |

Амебовидная форма |

Компактная форма, часто лентовидная |

Компактная форма |

Компактная форма |

|

Зрелые шизонты |

Встречаются часто. Мерозоиты расположены беспорядочно. Ядер более 12 |

Встречаются часто. Мерозоиты расположены в виде розетки. Ядер меньше 12 |

Встречаются редко. Мерозоиты расположены беспорядочно. Ядер более 12 |

Встречаются часто. Мерозоиты расположены беспорядочно. Ядер меньше 12 |

|

Гаметоциты |

Округлые, крупные, ядро расположено эксцентрично, заполняют весь эритроцит |

Округлые, мелкие, ядро чаще расположено эксцентрично, размер от ½ до 2/3 диаметра эритроцита |

В виде полулуния, ядро расположено центрально |

Округлые, мелкие, ядро чаще расположено эксцентрично, размер от ½ до 2/3 диаметра эритроцита |

Источники диагностических ошибок.

Иногда за малярийных паразитов ошибочно могут быть приняты нормальные и патологические элементы крови, а также различные контаминанты.

Наиболее часто симулирует паразита тромбоцит, лежащий на эритроците в тонком мазке, либо в толстой капле на остатке ретикулоцита. Скопления тромбоцитов могут быть приняты за шизонт. Эритробласты или эритроциты с остатками ядра - тельцами Жолли или кольцами Кебота также могут быть приняты за пораженные эритроциты.

Бактерии с плохо обработанного пальца пациента могут некоторое время размножаться в высыхающем препарате и образовывать колонии. Они, а также пыльца растений, частицы краски, выпавшие в осадок и лежащие на эритроците, могут приводить неопытного исследователя к ложной диагностике малярии.

Иногда за гаметоциты Р. falciparum принимают царапины на стекле - так называемый «хребет селедки». За паразитов могут быть приняты клетки жгутиковых простейших, бластоспоры и псевдомицелий грибов, которые могут размножить

Оформление направления и результата исследования

Направление на контрольное или иное исследование оформляется на бланке «Направление на клинико-микробиологическое исследование» форма №351/у-08 (Приложение к приказу МЗ РБ от 12.05. 2008г. №377 «Об утверждении форм первичной медицинской документации микробиологических лабораторий»), с обязательным заполнением граф (без сокращений): штамп учреждения здравоохранения, фамилия, имя, отчества, пол, дата и год рождения, адрес, диагноз или причина исследования, находился ли в эндемичной стране, в какой, период пребывания, болел ли малярией, дата и время взятия материала, цель исследования (контроль, подтверждение диагноза), результат исследования в КДЛ (в обязательном порядке), фамилия, имя, отчества исполнителя, рабочий телефон.

По результатам проведенных лабораторных исследований в медицинской документации должно быть указано:

- выявленный вид или несколько видов возбудителя;

- стадии развития паразитов;

- уровень интенсивности паразитемии.

При положительном ответе дается латинское название возбудителя. Родовое название сокращается до «Р.» (не «Pl.»). В том случае, если паразиты не найдены, следует ясно указать: «малярийные паразиты не обнаружены».

Для подтверждения диагноза малярии необходимы лабораторные исследования не менее 3-х препаратов толстой капли и 3-х мазков крови.

При этом все положительные, сомнительные и 10% отрицательных из просмотренных препаратов крови направляются для контроля в областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Результаты контроля, а также выявленные при этом недостатки качества приготовления, окраски или маркировки препаратов крови, передаются в лаборатории, проводившие диагностические исследования на малярию.

По результатам проведенных лабораторных исследований в медицинской документации должно быть указано:

- выявленный вид или несколько видов возбудителя;

- стадии развития паразитов: трофозоиты (кольца, юные, полувзрослые, зрелые), шизонты, гаметоциты;

- уровень интенсивности паразитемии.

Метод оценки паразитемии по логарифмической шкале («по крестам»). Этот метод применим в основном при массовых обследованиях. Он дает достаточное представление относительно интенсивности паразитемии, но не под ходит для изучения её динамики из-за меньшей точности. Его преимущество в том, что он не требует дополнительного времени. Вместе с тем у госпитализированных пациентов должны использоваться точные количественные методы. По нескольким полям зрения толстой капли оценивается среднее число паразитов в одном поле по следующей шкале:

|

+++++ |

Более 100 паразитов в 1 поле зрения |

|

++++ |

Более 10 паразитов на 1поле зрения |

|

+++ |

1 - 10 паразитов на 1поле зрения |

|

++ |

11 - 100 паразитов на 100 полей зрения |

|

+ |

1 - 10 паразитов на 100 полей зрения |

Таким образом, имеется логарифмическая шкала, в которой каждый шаг соответствует изменению паразитемии в 10 раз. Выделение 5-го класса важно, так как переход от 4-го к 5-му классу сопровождается резким ростом летальности. Хотя наступление смерти возможно и при менее высокой паразитемии, следует отметить, что при паразитемии 5+ (при отсутствии немедленного лечения) летальный исход неизбежен.

Метод толстой капли является основным и обязательным при лабораторной диагностике малярии. По стандарту ВОЗ исследование толстой капли крови должно быть основано на изучении не менее 100 полей зрения. Безусловным подтверждение диагноза служит обнаружения малярийных плазмодиев в препаратах крови после обязательно микроскопии «толстой капли» и «тонкого мазка».

Экспресс-методы диагностики малярии

Экспресс-тесты основаны на методе тонкослойной иммунохроматографии. Разработанные тест системы содержат антитела для выявления в крови человека следующих паразитарных антигенов: - протеин HRP II, специфичный для трофозоитов P. falciparum – позволяет выявлять «бесполую» паразитемию при тропической малярии (наличие в крови трофозоитов); - лактатдегидрогеназа, специфичная для P. falciparum – позволяет выявлять тропическую малярию, вне зависимости, присутствуют ли в крови трофозоиты или гаметоциты; - лактатдегидрогеназа, специфичная для P. vivax – позволяет выявлять трехдневную малярию; - неспецифичная лактатдегидрогеназа или альдолаза - позволяет выявлять малярию без указания вида. Недостатки экспресс-тестов заключаются в том, что они менее чувствительны, чем микроскопия: для положительной реакции требуется более 100 паразитов/мкл крови. Также к недостаткам тест систем для экспресс-анализа можно отнести невозможность определения стадий развития малярийного плазмодия, уровня интенсивности паразитемии, а также невозможность применения данных тестов для оценки эффективности лечения, поскольку результаты могут быть положительными до 2-х недель после прекращения шизогонии. Тем не менее, «быстрые» тесты имеют и некоторые преимущества перед микроскопией: они просты и не требуют специального оборудования, при этом исключается достаточно длительный преаналитический этап и существенно сокращается время анализа. К настоящему времени разработаны тест-системы для обнаружения уровня антител классов IgM, IgG, IgA одновременно к P. falciparum и P. vivax в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (ИФА). Однако следует еще раз подчеркнуть, что основным методом лабораторной диагностики малярии является микроскопия; методы иммунохроматографии и ИФА могут использоваться лишь в качестве дополнительных либо для эпидемиологического скрининга.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР)

В настоящее время для диагностики малярии используется метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), суть которой заключается в идентификации минимальных количеств специфических белков возбудителей.

Ценность ПЦР заключается в том, что её чувствительность значительно выше, чем у микроскопии.

Высокая чувствительность даёт большие преимущества для выявления скрытых источников инфекции с субклинической паразитемией, например, при расследовании случаев прививной малярии у реципиентов крови или среди наркоманов, а также для поиска источников в очагах с остаточной передачей при элиминации малярии.

Кроме того, ПЦР позволяет легко выявлять смешанную инфекцию. В этом случае, как правило, один вид резко доминирует (обычно Р. falciparum) и маскирует таким образом единичных паразитов второго вида при микроскопии крови. Может использоваться ПЦР для контроля качества работы лабораторий, для вторичного исследования отрицательных препаратов.

Вместе с тем высокая чувствительность метода не играет большой роли в индивидуальной диагностике малярии у лихорадящих субъектов, так как количества паразитов, не выявляемые микроскопией, но выявляемые ПЦР, обычно недостаточны, чтобы вызвать температурную реакцию.

Одной из наиболее эффективных модификаций классической ПЦР является «вложенная» ПЦР (nested PCR), при которой применяются две пары праймеров, и, соответственно, амплификация идёт в два этапа. Такой приём значительно повышает чувствительность и специфичность амплификации.

В случае диагностики малярии на первом этапе происходит амплификация ДНК с использованием праймеров только по отношению к роду Plasmodium, на втором этапе выделяется видоспецифичный материал, что определяется подбором соответствующих специфичных праймеров.

В качестве источника ДНК можно использовать толстую каплю крови нативную или окрашенную. Собранные пробы крови направляют в лабораторию, где имеется оборудование для проведения ПЦР. Каждую пробу крови упаковывают отдельно, чтобы избежать контаминации.

Следует иметь в виду, что в ходе подготовки материала толстые капли разрушаются, т. е. не могут быть использованы для повторной микроскопии.

Для постановки ПЦР выпускаются готовые стандартные наборы.

Прогноз и профилактика

При своевременно начатом лечении и отсутствии осложнений чаще всего пациент полностью выздоравливает. Летальность обусловлена злокачественными формами тропической малярии, которая может достигать 5 %.

Профилактика

- предупреждение укусов комаров (защищать открытые участки тела в вечернее время от насекомых, использовать репелленты, фумигаторы, противомоскитные сетки и т.д.).

- необходимость приема химиопрофилактических средств. За 1–2 дня до предполагаемой поездки в неблагополучную по малярии страну начать прием антибиотика «Доксицисклин» (100 мг однократно в день).

- По приезду в неблагополучную по малярии страну купить противомалярийный препарат, и начать его прием по схеме, указанной в инструкции по применению (доксициклин - через 5-7 после начала приема противомалярийного препарата отменить). Важно не пропускать прием препарата во время нахождения и в течение 4-х недель после возвращения (по схеме).

- своевременное обращение за медицинской помощью к врачу инфекционисту (врачу-терапевту, врачу-педиатру) лиц, прибывших из эпиднеблагополучных по малярии стран для обследования на малярию при любом (даже незначительном) повышении температуры (в течение 3-х лет после возвращения).

- вакцинация населения.

Начиная с октября 2021г. ВОЗ рекомендует широко применять для иммунизации детей, проживающих в районах с умеренным и высоким уровнем передачи малярии, вызванной P.falciparum, противомалярийную вакцину RTS,S/AS01. Данная вакцина доказала свою способность существенно снижать заболеваемость малярией и, в частности, развитие ее смертельной тяжелой формы среди детей младшего возраста. В октябре 2023г. ВОЗ рекомендовала вторую безопасную и эффективную вакцину против малярии – R21/Matrix-M. В настоящее время данные вакцины внедряются в программы плановой иммунизации детей по всей Африке. Ожидается, что применение противомалярийных вакцин в Африке позволит ежегодно спасать десятки тысяч молодых жизней. Однако наибольший эффект от вакцинации будет достигнут только при условии внедрения вакцин в составе комплекса других рекомендованных ВОЗ противомалярийных мер, таких как использование противомоскитных сеток и химиопрофилактика.

Паразитологическая диагностика малярии для специалистов, проводящих исследования, требует соответствующего уровня подготовки. Это наличие и постоянное поддержание приобретенных устойчивых навыков при микроскопии препаратов крови, в особенности «толстой капли», где морфология плазмодиев изменена, это знание базисных данных о жизненных циклах разных видов плазмодиев, о географическом распространении инфекции, особенностях клинической симптоматики в совокупности с данными эпидемического анамнеза.

Эффективность лабораторной диагностики определяется не только практическими навыками врачей клинической лабораторной диагностики, но и тесным профессиональным контактом с врачами клинических специальностей и инфекционистами.

Раннее выявление признаков заболевания, квалифицированная лабораторная диагностика малярийной инфекции, своевременное лечение позволяет сократить продолжительность терапии, а также предотвратить развитие осложнений и случаев смерти.

Список использованных источников

- Учебное пособие для студентов и преподавателей/ С.В. Жаворонок, В.М. Мицура, Е.Л. Красавцев, И.А. Карпов. - Гомель: Гомельский государственный медицинский университет, 2004.-170с.

- Малярия: учеб.-метод. пособие / М. А. Иванова, И. А. Карпов. - Минск: БГМУ, 2013. - 40 с.

- Ильинских Е. Н. Протозоозы. Гельминтозы: учебное пособие. - Томск: СибГМУ, 2012 - 103 с.

- Луговская С.А., Почтарь М.Е. гематологический атлас. 4-е издание, дополнительное. - Москва - Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2016. – 434 с.: 1993 ил.

- Инфекционные болезни и эпидемиология: Учебник / В.И. Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико, Б.К. Данилкин. - 2-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 - 816 с.: ил.

- Малярия: клиническая, лабораторная, эпидемиологическая диагностика и лечение / А.Ф. Попов, А.М. Баранова, А.К. Токмалаев, Г.М. Кожевникова; под ред. акад. РАН, проф. В.П. Сергиева. - Москва: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2019 - 264 с.

- Лабораторная диагностика малярии / И.Д. Шилейко, Л.В. Батуревич, Л.И. Алехнович - Минск: БелМАПО, 2022. – 24 с.

- Лабораторная диагностика малярии и бабезиозов: Методические указания - М.: ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, - 43 с

- Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения малярии». [электронный ресурс]: Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.03.2013 г. № 23. – Режим доступа: https://parvo/by.

- Всемирная организация здравоохранения [электронный ресурс] - Режим доступа https://www/who/int/ru.

- 11. Государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» [электронный ресурс] - Режим доступа https://minsksanepid.by.

Материал подготовила: врач клинической лабораторной диагностики Наталья Ивановна Илюкович, соавтор врач клинической лабораторной диагностики (заведующий) Светлана Сергеевна Беспалова, сентябрь 2025г.